„Eines sei täglich in meinem Leben: Gottes Liebe weitergeben.“ Das ist einer der Grundsätze, den die Malerin Maria Spötl als Basis für ihr reiches künstlerisches Schaffen erkoren hat. Und darin findet sich wohl eine Erklärung für die besondere Art und Weise der Malerei Maria Spötls. Während sich ihre Bilder bei vielen Menschen großer Beliebtheit erfreuten, fiel die (Kunst-)Kritik an ihrem Werk selbst nach dem Tod der Künstlerin manchmal sehr harsch aus. Vielleicht verständlich, wenn man die zu Maria Spötls Lebenszeit herrschenden Zeitumstände betrachtet.

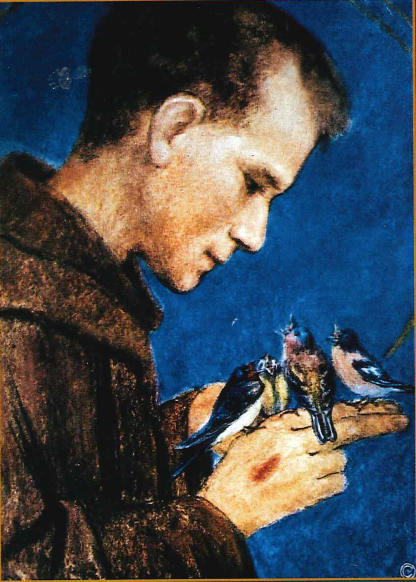

Gerade in den 1930er, 1940er Jahren herrschten in der realen Welt bekanntlich keine rosigen Zeiten: Wirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit, Armut, Hunger, extreme politische Verhältnisse – Stichwort NS-Diktatur – und der Zweite Weltkrieg. All diese Geschehnisse hatten auf die Arbeiten Maria Spötls keinen offensichtlichen Einfluss. Im Gegenteil – sie serviert dem Betrachter eine eher heile Welt mit lachenden Kindern, strahlenden Englein, leuchtenden Madonnen und Heiligen, weihnachtlichen Szenerien. Romantische Bilder, die vielleicht auch einen eher kindlichen Glauben wiederspiegeln. Mancher Kritiker bezeichnete dies gar als „religiösen Infantilismus“. Die Kritik kam nicht nur aus kirchlichen Kreisen sondern auch von nationalsozialistischer Seite.

Anfeindungen und Lob

Warum Maria Spötl gerade in einem Teil der damaligen katholischen Presse regelrecht angefeindet wurde, lässt sich, zumindest aus heutiger Sicht, nicht so einfach nachvollziehen. Wörter wie „verkitscht“, „verkindischt“, „verniedlicht“ mussten jedenfalls immer wieder herhalten. Und selbst mit ihrem Namen wurde gerne gespielt: „Die Spötl wird bespöttelt.“ *

Im „Magazin für Pädagogik“ aus dem Dezember 1934 stand etwa zu lesen:* „Die Bilder von Maria Spötl fordern den schärfsten Widerspruch heraus. Unerhört, wie hier das Religiöse verkindischt, verniedlicht und verkitscht wird! … Solche (nicht Spötl= sondern) Spottbilder christlicher Frömmigkeit könnte auch eine kirchenfeindliche Bewegung in Massen verbreiten.“ Im „Katholischen Kirchenblatt für das Bistum Hildesheim“ wurde im April 1935 Folgendes geschrieben: „Maria Spötl – hier kommen wir um ein paar kritische Bemerkungen nicht herum. Es scheint leider, daß sie auf dem gefährlichen Weg ist von gemütvoller Innigkeit in sinnigen Kitsch abzugleiten.“

Schwarz-weiße Welt

Aber es gab auf der anderen Seite auch zahlreiche Publikationen, in denen die Erzeugnisse insbesondere des Ars Sacra Verlages in München (in dem Maria Spötls Bildchen vor ihrem Eigenverlag produziert wurden) sehr gelobt wurden. „Es scheint mir kein Zufall, sondern Fügung der göttlichen Vorhersehung zu sein, daß uns gerade in dieser Zeit mit M. Spötl, B. Hummel, B. Reinthaler große Malerdichter erstanden sind, welche bedeutendes Können mit tiefer Einfühlung in die kindliche Seele verbindet“, lässt etwa Kanonikus Josef Minichthaler aus Niederösterreich in den „Christlich-pädagogischen Blättern“ 1937 wissen.*

„Die Welt Maria Spötls ist immer nur eine schwarz-weiße. Sie ließ nie Fragen zu, nie die Möglichkeit oder die Notwendigkeit der Skepsis, des Hinterfragens.“ So urteilt die renommierte Tiroler Kunsthistorikerin Inge Praxmarer (1954-2014) über die Künstlerin Maria Spötl (veröffentlicht im Prospekt zur Sonderausstellung „Von Engeln und Teufeln – Beispiele aus dem Werk Maria Spötls“ im Schwazer Rabalderhaus im Jahre 2000). Der Blick auf die eigentliche künstlerische, nicht

*Quelle: „Künstlerbildchen als Massenware“, eine Arbeit über die Produktion von Andachtsbildchen im Verlag Ars Sacra in den 30er Jahren, veröffentlicht im Bayrischen Jahrbuch für Volkskunde 1999.

kunsthandwerkliche Qualität ihres Schaffens ist – so Praxmarer – durch die enorme Produktion und Verbreitung der „Spötlbildchen“ verstellt. Einladungen zu Ausstellungen ihrer Bilder hat Maria Spötl stets abgelehnt, über eine große Werkschau oder ähnliches zu ihren Lebzeiten ist nichts bekannt. Das erklärt vermutlich, warum sich damalige Abhandlungen, Berichte, Aufsätze über Maria Spötl praktisch nur auf diese Bildchen samt den oft frommen Sprüchen dazu bezogen haben.

Maria Spötl ist in ihrem Denken, Glauben und ihrem Werk ganz stark der Tradition verhaftet (Praxmarer). Moderne Kunstströmungen dürften an ihr spurlos vorübergegangen sein, obwohl sie diese etwa während ihrer Ausbildung an der Akademie der Künste in Wien und in München natürlich kennen gelernt hat.

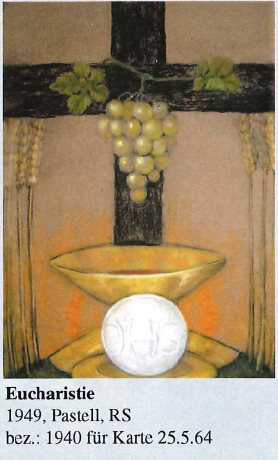

Ihr Stil ist meist dem Naturalismus verpflichtet, mit Blick auf den Nazarener-Stil und Jugendstil. In ihren Bildern erfolgt (Praxmarer) eine starke Vereinfachung der Komposition, die Betonung von Horizontale und Vertikale und die Reduktion und Vergrößerung der Bildgegenstände. Die Pastelltechnik wirkt mitunter wie ein Weichzeichner. Dennoch fand „Maria Spötl in einigen Werken eine künstlerische, konzentrierte, auf das Wesentliche reduzierte Bildsprache.“

Zum Bruch mit der Vereinfachung, der Verniedlichung, dem putzigen, pausbackigen, blonden, kommt es jedoch zum Beispiel in einer Bilder-Serie über die sieben Hauptsünden wie Habsucht und Geiz, Eifersucht und Neid, Unmäßigkeit, Trägheit und Hoffart. In diesen kräftigen Kohlezeichnungen ist keine heile Welt mehr zu sehen. Hier regiert phantastisch hässlich und sadistisch das Böse, der Teufel.